«Libro dell’origine di Gesù Cristo»

Il Mantello della Giustizia – Gennaio 2021

di Stefano Tarocchi · Matteo è l’unico Vangelo che inizia con una lunga arida lista di nomi, quella che si chiama una “genealogia”. Una migliore traduzione del testo evangelico dovrebbe essere invece: «Libro dell’origine», espressione che ricalca nella lingua greca Gen 2,4: «Queste sono le origini del cielo e della terra». All’interno dello stesso libro della Genesi ne troviamo almeno due (Gen 5,1-32; 10,1-32).

di Stefano Tarocchi · Matteo è l’unico Vangelo che inizia con una lunga arida lista di nomi, quella che si chiama una “genealogia”. Una migliore traduzione del testo evangelico dovrebbe essere invece: «Libro dell’origine», espressione che ricalca nella lingua greca Gen 2,4: «Queste sono le origini del cielo e della terra». All’interno dello stesso libro della Genesi ne troviamo almeno due (Gen 5,1-32; 10,1-32).

L’evangelista raccoglie di seguito una lunga lista di nomi in senso discendente, a cominciare da Abramo, dividendoli in tre serie di quattordici, come dice esplicitamente più avanti: «tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici» (Mt 1,17). Ed è sempre Matteo a stabilire il criterio di ripartizione di questo triplice elenco a base «quattordici»: la vicenda della deportazione avvenuta nell’anno 586 a.C. Anche se in realtà le generazioni sono tredici nella prima serie, quattordici nella seconda, e solo dodici nella terza. questo non cancella il numero evidenziato.

Nel parallelo Vangelo di Luca il racconto delle generazioni è narrato in senso ascendente, solo dopo il racconto del battesimo di Gesù: questi «quando cominciò il suo ministero, aveva circa trent’anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, … figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio» (Lc 3,23-38). In questo caso si tratta di settantacinque nomi, fino ad arrivare nientemeno allo stesso Dio, contro i quarantadue nomi di Matteo – in realtà trentanove –, che iniziano da Abramo: questi nella lista del terzo vangelo è solo il ventunesimo.

I tre gruppi di generazioni sottolineano il compimento delle profezie veterotestamentarie: la fedeltà di Dio che non viene mai meno alle sue promesse. Così, nel lungo distendersi delle generazioni maschili si inseriscono quattro donne: Tamar, la nuora di Giuda; Racab, la prostituta di Gerico; Rut, la moabita; Betsabea, già «moglie di Uria».

Queste figure femminili rompono il lungo, quasi monotono, uniforme susseguirsi dei nomi di uomini. Esse rendono evidente l’irregolarità e la discontinuità di un cammino non sempre irreprensibile.

Tamar, la prima di esse, è di fatto costretta dalla legge del levirato – che impone alla vedova di sposare il parente più prossimo del morto, a cominciare dal fratello, per assicurare a questi una discendenza – a sedurre il suocero Giuda per assicurare al marito di Tamar una legittima discendenza: «Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno, poi si pose a sedere all’ingresso di Enàim, che è sulla strada per Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia che io venga con te!». Non sapeva infatti che era sua nuora. Ella disse: «Che cosa mi darai per venire con me?». Rispose: «Io ti manderò un capretto del gregge». Ella riprese: «Mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me lo avrai mandato?». Egli domandò: «Qual è il pegno che devo dare?». Rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Allora Giuda glieli diede e si unì a lei. Ella rimase incinta» (Gen 38,14-18; Rut 4,12.18-22).

a cominciare dal fratello, per assicurare a questi una discendenza – a sedurre il suocero Giuda per assicurare al marito di Tamar una legittima discendenza: «Tamar si tolse gli abiti vedovili, si coprì con il velo e se lo avvolse intorno, poi si pose a sedere all’ingresso di Enàim, che è sulla strada per Timna. Aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Quando Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché essa si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: «Lascia che io venga con te!». Non sapeva infatti che era sua nuora. Ella disse: «Che cosa mi darai per venire con me?». Rispose: «Io ti manderò un capretto del gregge». Ella riprese: «Mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me lo avrai mandato?». Egli domandò: «Qual è il pegno che devo dare?». Rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Allora Giuda glieli diede e si unì a lei. Ella rimase incinta» (Gen 38,14-18; Rut 4,12.18-22).

Racab fu colei che favorì l’ingresso degli inviati di Giosuè nella città di Gerico. Era una prostituta: e ciò le permise di far entrare nella sua casa degli stranieri e di nasconderli nella sua casa (Gs 2,1). Ma se la città di Gerico «con quanto vi è in essa, sarà votata allo sterminio per il Signore, rimarrà in vita soltanto la prostituta Racab e chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi» (Gs 6,17; cf. 2,1.3; 6,23.25). Così commentano la lettera agli Ebrei e quella di Giacomo: «per fede, Racab, la prostituta, non perì con gli increduli, perché aveva accolto con benevolenza gli esploratori» (Eb 11,31); «anche Racab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un’altra strada?» (Gc 2,25).

Rut è la straniera che sceglie di ritornare in mezzo al popolo di Israele, e proprio nella città di Betlemme. È proprio qui che «un giorno Noemi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione, perché tu sia felice? Ora, tu sei stata con le serve di Booz: egli è nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l’orzo sull’aia. Làvati, profùmati, mettiti il mantello e scendi all’aia. Ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato – e tu dovrai sapere dove si è coricato – va’, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ti dirà lui ciò che dovrai fare». Rut le rispose: «Farò quanto mi dici». Scese all’aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato» (Rt 3,1-5). Nella genealogia di Gesù entra così a pieno titolo questa nuova scena di seduzione al femminile, dopo quella incestuosa di Tamar.

Prosegue il testo: «Booz mangiò, bevve e con il cuore allegro andò a dormire accanto al mucchio d’orzo. Allora essa venne pian piano, gli scoprì i piedi e si sdraiò» (Rt 3,6-7). Allo stupore di Booz, Rut risponde: «“Sono Rut, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto”. Egli disse: “Sii benedetta dal Signore, figlia mia! Questo tuo secondo atto di bontà è ancora migliore del primo, perché non sei andata in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi che fossero. Ora, figlia mia, non temere! Farò per te tutto quanto chiedi, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore”» (Rt 3,9-11).

La legge del levirato rientra anche in questo racconto del breve libro di Rut: «Booz generò Obed, Obed generò Iesse e Iesse generò Davide» (Rt 4,21-22).

Betsabea, infine, è la donna che Davide si scelse, quando «un tardo pomeriggio, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dall’alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto bella di aspetto. Davide mandò a informarsi chi fosse la donna. Gli fu detto: «è Betsabea figlia di Eliàm, moglie di Uria l’Hittita» (2 Sam 11,2). Per amore di lei, che gli partorirà Salomone, Davide trama la morte in battaglia del marito (2 Sam 11,14-15).

L’evangelista, tuttavia, conclude la lunga lista di nomi con uno snodo inatteso: «Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 1,16). Il racconto di Matteo così annota: «così fu generato Gesù Cristo [lett. «l’origine di Gesù era in questo modo»]: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo» (Mt 1,18).

Così, anche Maria appare in questa lista: di fatto è lei che interrompe definitivamente l’elenco di uomini, che generano altri uomini. Questo nodo umanamente inestricabile viene rivelato a Giuseppe dalle parole dell’angelo, che gli appare in sogno: «il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20).

Così, anche Maria appare in questa lista: di fatto è lei che interrompe definitivamente l’elenco di uomini, che generano altri uomini. Questo nodo umanamente inestricabile viene rivelato a Giuseppe dalle parole dell’angelo, che gli appare in sogno: «il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20).

L’umanità, nella sua aggrovigliata connessione tra bene e male, è la trama sulla quale si intesse la generazione umana del Figlio di Dio. Matteo ne è consapevole e lo sottolinea con forza: «senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù» (Mt 1,25).

Lo stesso numero «quattordici», ripetuto tre volte, è significativo al riguardo. Fra le interpretazioni possibili, infatti, questa cifra risulta la somma dei tre numeri 4+6+4, a loro volta l’equivalente delle tre consonanti ebraiche che compongono il nome del re Davide: D+W+D [dawid].

In conclusione, il discendente di Davide, suo “figlio”, ma è il “vero Davide”: colui che assume totalmente questa umanità debole e fragile per salvarla. Lo indica il suo stesso nome, consegnato ancora a Giuseppe: «tu lo chiamerai Gesù: egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21).

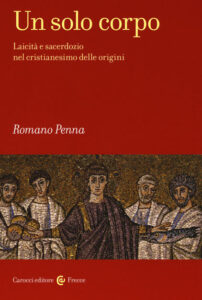

di Stefano Tarocchi • È uscito recentemente, per i tipi dell’editore Carocci di Roma, un prezioso volume di Romano Penna (Un solo corpo. Laicità e sacerdozio nel cristianesimo delle origini, Roma 2020), autorevole studioso di letteratura paolina, docente emerito di Nuovo Testamento alla Pontificia Università Lateranense. Penna è felicemente professore invitato anche alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, con un enorme di un gran numero di studenti – quest’anno particolarmente cospicuo – che si iscrivono ai suoi corsi alla Licenza in teologia biblica. La sua bibliografia di Romano Penna è pressoché sterminata e realmente preziosa, in questi tempi assai complessi.

di Stefano Tarocchi • È uscito recentemente, per i tipi dell’editore Carocci di Roma, un prezioso volume di Romano Penna (Un solo corpo. Laicità e sacerdozio nel cristianesimo delle origini, Roma 2020), autorevole studioso di letteratura paolina, docente emerito di Nuovo Testamento alla Pontificia Università Lateranense. Penna è felicemente professore invitato anche alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, con un enorme di un gran numero di studenti – quest’anno particolarmente cospicuo – che si iscrivono ai suoi corsi alla Licenza in teologia biblica. La sua bibliografia di Romano Penna è pressoché sterminata e realmente preziosa, in questi tempi assai complessi.

di Stefano Tarocchi · San Girolamo: infaticabile studioso, grande conoscitore dei classici, traduttore, esegeta, profondo conoscitore e appassionato divulgatore della Sacra Scrittura: «l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo».

di Stefano Tarocchi · San Girolamo: infaticabile studioso, grande conoscitore dei classici, traduttore, esegeta, profondo conoscitore e appassionato divulgatore della Sacra Scrittura: «l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo».